Das Patriarchat, die Herrschaft der Väter ist, wie wir nachweisen konnten, ein junges Phänomen der Menschheitsgeschichte. Leider ist es so zerstörerisch, dass 6000 Jahre reichten, um die Erde in einen Zustand der Agonie zu bringen. Einer der Gründe, dass sich dieses soziopathologische Gesellschaftssystem entwickelte, ist in turbulenten Klimaveränderungen während des Holozäns zu finden. Vor ca. 11 700 Jahren also ca. 9700 Jahre v. u. Z. endet die letzte Eiszeit, das Pleistozän, und es beginnt das Holozän mit einer starken Klimaerwärmung. Mit der Klimaerwärmung endet auch das Paläolithikum, und es beginnt die sogenannte Neolithische Revolution. Darunter versteht man im Allgemeinen einen Wechsel von der reinen aneignenden Wirtschaftsweise des Sammelns und Jagens (Wildbeutertum) zu einer produzierenden Wirtschaftsweise.

Der Begriff Neolithische Revolution wurde bereits 1936 von dem Archäologen Vere Gordon Childe in Anlehnung an die spätere industrielle Revolution geprägt, wobei man heute eher von einer neolithischen Evolution spricht, weil sich dieser Prozess nicht plötzlich, sondern über mehrere Jahrtausende hinzog. Steve Taylor schreibt dazu:

„Obwohl von etlichen Historikern immer wieder verwendet, beschreibt wohl auch der Begriff „Neolithische Revolution“ die geschichtliche Realität nicht zutreffend, denn der Übergang von der Jäger-und-Sammler-Lebensweise zum Ackerbau war ein Jahrtausende währender Prozess. Beginnend im Nahen und Mittleren Osten breitete sich die neue Lebensform fächerförmig aus: nach Europa, Asien und Nordafrika. In einigen Ländern vollzog sich eine Parallelentwicklung, doch ging der Wandel so langsam vonstatten, dass die „Gartenbau-Kultur“ Britannien im äußersten Westen und China im äußersten Osten erst gegen Ende des 3. vorchristlichen Jahrtausends erreichte. Zur selben Zeit blieb in anderen weiten Teilen der Erde alles beim Alten, die Menschen dort vollzogen den Wechsel der Lebensform nicht mit: Das gilt für große Teile Nord- und Südamerikas, ganz Australien und etliche andere Regionen“. (Taylor, 2009, S. 67)

Pflanzen und Keramik:

Das Neolithikum beginnt mit der kulturellen Arbeitsleistung von Frauen

Nachdem Menschenfrauen von Beginn der Hominisation an, also seit dem ersten belegten Auftreten von Steinwerkzeugen vor 2,5 Millionen Jahren bis vor 10 000 Jahren v. u. Z., über das Sammeln überwiegend für die Nahrungsbeschaffung des Menschen zuständig waren und die Frauen bereits vor 19 000 Jahren (17 000 v. u. Z.) im Nahen Osten Emmer und Einkorn, die wilden Vorläufer des Weizens als Nahrungsquelle gesammelt hatten, beginnt nun in ihrem kollektiven Arbeitsbereich auch die neolithische Evolution, denn man kann vor 11 400 Jahren (9400 v. u. Z.) eine erste Vorratshaltung, und zwar von Früchten, nachweisen. So stießen Forscher im Jordantal im südlichen Teil der Levante, dem Fruchtbaren Halbmond, auf die Reste einer frühneolithischen Siedlung. Dort in Gilgal fand man eine Kollektion süßer Feigen, die vor 11 400 Jahren (9400 v. u. Z.) getrocknet worden waren. Ähnlich alte Fruchtfunde wurden aus Tell el-Sultan, dem steinzeitlichen Jericho gemeldet. (Der Treck nach Westen: www.zeit.de/2006/).

Die produzierende Lebensweise des Neolithikums kann allerdings auch in einem anderen Bereich mit dem Bereich der Frauen assoziiert werden, nämlich mit der ersten Produktion von Keramik. Denn in Japan finden wir mit der Jomonkultur eine Kultur, die bereits vor circa 12 700 Jahren (10 700 v. u. Z.) Keramik herstellte, gleichzeitig aber die ökonomische Form des Wildbeutertums beibehielt. (www.shiatsu-austria.at) Eine ähnliche Situation findet sich im afrikanischen Mali. Dort wurden am Fundplatz Ounjougou Keramikscherben gefunden, die älter als 11500 Jahre alt sind, und die Forscher vermuten dort zu diesem frühen Zeitpunkt eine saisonale Sesshaftigkeit. (Huysecom, 2008, S. 62 – 66)

Auch an anderen Orten setzt ungefähr zur gleichen Zeit die neolithische Evolution ein. Hierzu Gerhard Bott:

„Ab 9000 v. u. Z. sind auch in Wadi-en-Natuf im Zagrosgebirge, in Abuhureyra in Nordsyrien in mehreren Ortschaften der Natufien-Kultur, aber auch in Chatal Höyük, in Anatolien, erste Anzeichen von produzierender pflanzlicher Landwirtschaft und damit Sesshaftigkeit nachweisbar“. (Bott, 2009, S. 135).

Erste Spuren von Zuchtweizen lassen sich in einer 9250 Jahre (7250 v. u. Z.) alten Grabungsschicht von Nevali Cori in der Türkei nachweisen. In Ramad und Kosak-Shamali in Syrien, in Grabungsstätten, die 8000 Jahre alt sind (6000 v. u. Z.), stammen bereits zwei Drittel der geborgenen Getreidekörner von domestiziertem Weizen. In denselben Zeitraum fällt auch in Syrien die Domestizierung von Gerste. (Der Treck nach Westen www.zeit.de/2006).

Das Neolithikum beginnt also im angestammten Bereich der Frauen mit der ersten Keramik und mit dem ersten Anbau von Pflanzen, während die Männer nach wie vor der Jagd nachgehen.

Der Autor Steve Taylor schreibt in diesem Zusammenhang:

„Die Bezeichnung „Ackerbau“ könnte in diesem Zusammenhang irreführend wirken, denn eigentlich impliziert der Begriff die Benutzung eines Pfluges und die Bewirtschaftung immer derselben ausgedehnten Ackerflächen über Jahre hinweg. Diese ersten „Bauern“ waren jedoch eher „Pflanzengärtner“ als Landwirte, da sie noch mit Hacken arbeiteten und nur verhältnismäßig kleine Areale (eher Gärten) bebauten“. (Taylor, 2009, S. 66)

Gerhard Bott ergänzt hierzu:

„Ein häufiger Irrtum ist, das Neolithikum gleichzusetzen mit „Bauern und Viehzüchtern“, denn das Neolithikum beginnt bescheidener, und zwar mit den Pflanzerinnen, die als erste mit der Produktion von Nahrung beginnen…Es sind die Frauen, die als erste von der Aneignung zur Produktion übergingen, indem sie um 10.000 v. Chr. erstmals gesammeltes Wildgetreide aussäten, sowie Hülsen- und Knollenfrüchte anpflanzten und so einen gezielten Anbau und die dadurch erforderliche Bodenbearbeitung betrieben, wobei ihr alter Grabstock zur Hacke für die Pflege dieser Agrikultur wird. Die Frauen-Arbeitsgemeinschaften sind die Erfinder des Pflanzertums, wie es von der Gesellschaftswissenschaft genannt wird“. (Bott, 2009, S. 132)

Mangelernährung im Neolithikum

Nun sind die ersten Anfänge der Gartenbauwirtschaft aber nicht, wie allgemein angenommen, damit korreliert, dass es den Menschen im Neolithikum besser geht als den reinen Wildbeutern: Ganz im Gegenteil. In den Skeletten der ersten Bäuerinnen und Bauern finden sich Indizien für Minderversorgung, womöglich durch Vitamin- und Eiweißmangel oder schlichten Hunger, und die Menschen schrumpften auch nachweislich. Der Paläoanthropologe Jean-Jacques Hublin vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie sagt.

„Wir sehen eine drastische Reduktion der Körpergröße“ und „in der Übergangsphase waren die Leute schlecht ernährt. (Der Treck nach Westen www.zeit.de/2006).

Auch Christopher Ryan bestätigt dies:

„Überall auf der Welt war die Veränderung der Lebensweise hin zum Ackerbau begleitet von einem drastischen Qualitätsverfall in der Ernährung der Menschen, schwerwiegend genug, um an ihren Knochen verräterische Spuren zu hinterlassen, die für Paläopathologen entschlüsselbar sind“. (Ryan, Christopher zit. in Taylor, 2009, S. 67/68)

Taylor führt hierzu weitere Forschungen von Richard Rudgley an:

„Die Forschungen haben ergeben – so seltsam das zunächst klingen mag -, dass die Ernährung der Jäger und Sammler erheblich gesünder gewesen sein muss als die vieler heutiger Fast-Junkies. Denn abgesehen von einer geringen Menge Fleisch (etwa 10 bis 20 Prozent der gesamten Nahrung) entsprach ihre Ernährungsweise fast völlig der eines modernen strengen Vegetariers: keine Milchprodukte, dafür eine reiche Palette an Obst, Gemüsen, Wurzeln sowie Nüssen. Und alles wurde roh gegessen – nach Meinung unserer Ernährungswissenschaftler ohnehin die gesündeste Art. Das erklärt wenigstens zum Teil -, weshalb die meisten der von alten Jägern und Sammlern gefundenen Skelette auffallend groß und kräftig waren und außerdem nur geringe Spuren von degenerativen Erkrankungen und Zahnfäule aufwiesen“. (Taylor, 2009, S. 51/52)

Taylor führt in diesem Zusammenhang weitere Forschungsergebnisse des Biologen Jared Diamond an, nachdem die Jäger und Sammler in Griechenland und der Türkei eine Durchschnittsgröße von etwa 1,75 (Männer) und 1,65 (Frauen) aufwiesen, während nach dem Aufkommen der Landwirtschaft diese Werte auf 1,58 bzw. 1,53 Meter sanken. (S. 52)

Auch im Bereich der Arbeit ergab sich für die Menschen kein Vorteil gegenüber dem Wildbeutertum im Paläolithikum. Taylor bezieht sich dabei auf Veröffentlichungen von Christopher Ryan, wenn er schreibt: „Es gibt allen Grund zur Annahme, dass das Leben der Menschen im Pleistozän (vor etwa 1,8 Millionen Jahren bis vor 11 000 Jahren) – im Vergleich mit unserem eigenen … erheblich stressärmer, von Gemeinschaftssinn geprägt, friedlich und in vielen wichtigen Aspekten reich gewesen ist“ (S. 51), und auch die Forschungen anderer Anthropologen, wie die von Marshall Sahlins über zeitgenössische Wildbeutergesellschaften zeigen, dass diese weit davon entfernt sind, sich bei der Nahrungssuche überzustrapazieren. Seine Forschungen haben Sahlins dazu veranlasst, die Wildbeutergesellschaften als die ursprünglichen Überflussgesellschaften zu bezeichnen. Sahlins drückt es so aus: „Bei der Nahrungssuche sind sie so erfolgreich, dass sie den Rest der Zeit über gar nicht zu wissen scheinen, was sie mit sich anfangen sollen. (Sahlins zit. in Taylor, 2009, S. 50/51 und Sigrist, 1997, S. 50) Christian Sigrist ergänzt diese Ausführungen noch folgendermaßen:

„Wildbeuter arbeiten weniger als die Menschen in Klassengesellschaften und insbesondere in Industriegesellschaften. Arbeit bestimmt nicht einseitig den Lebensrhythmus der Jäger, Fischer und Sammler (beiderlei Geschlechts), sondern eher Muße und Geselligkeit. Diese allgemeine Feststellung wird durch exakte Zeitstudien bestätigt, die unter australischen Ureinwohnern und unter südafrikanischen Wildbeutern durchgeführt wurden. Die Gesamtarbeitszeiten, einschließlich der Zeiten für Essenszubereitung und Geräteherstellung, schwanken dabei knapp zwischen vier und fünf Stunden pro Tag“.

Unsere allgemeine Sicht, dass das Leben der Wildbeuter „hart, rau, voller Elend und Leid war“, wie Steve Taylor es formuliert, muss also völlig revidiert werden. Diese Revision wirft aber gleichzeitig Fragen auf. Unter anderem diese: Wenn es den Menschen als Wildbeuter eigentlich gut ging, warum veränderte sich dann ihre Lebensweise und zwar gar nicht unbedingt zu ihrem Vorteil?

Klimaveränderungen zwingen die Menschen zur neolithischen Arbeitsweise

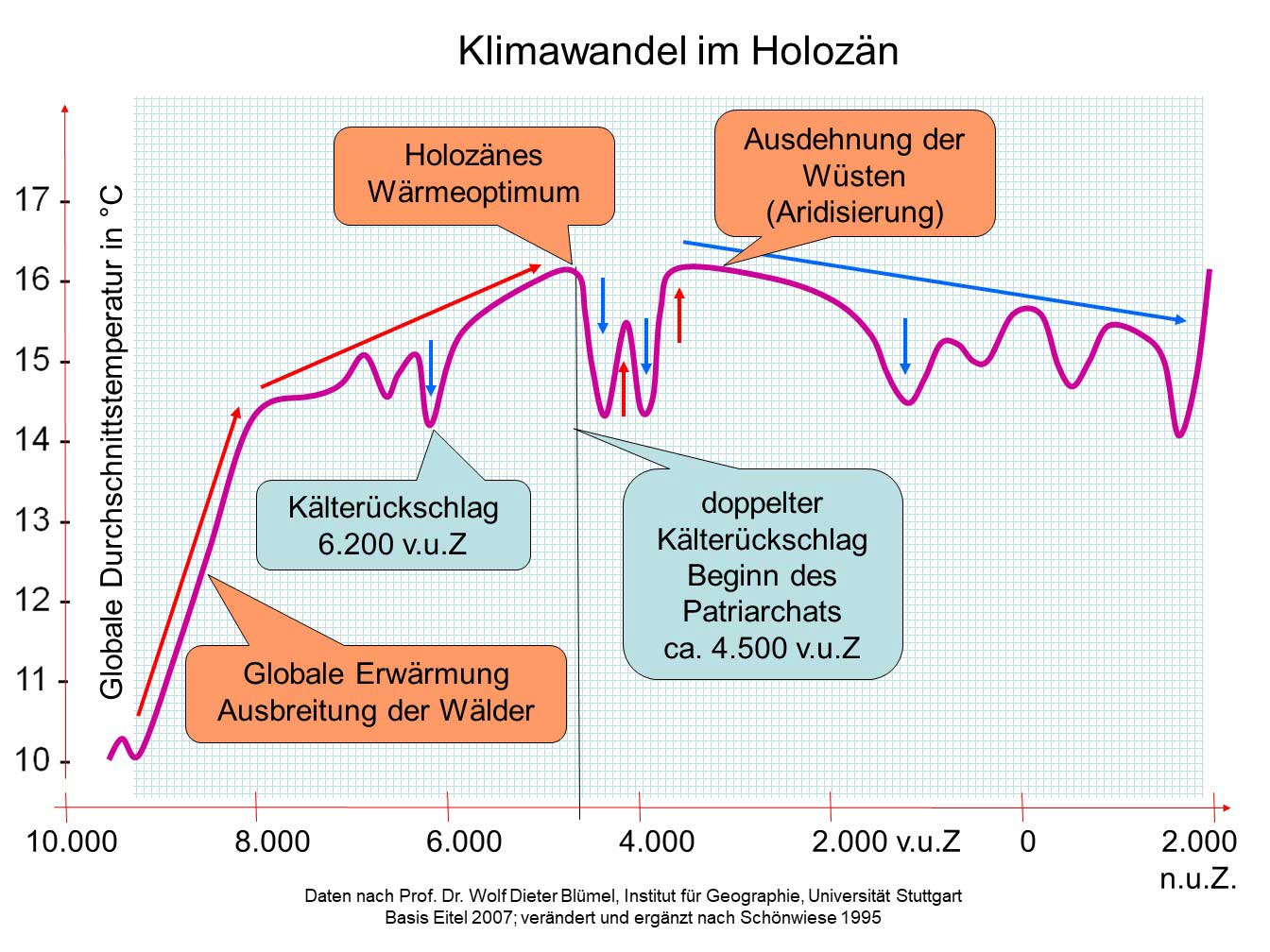

Der Grund kann eigentlich nur in starken klimatischen Umwälzungen während des Holozäns gesucht werden. Durch die Klimaerwärmung kam es zum Abschmelzen der Gletscher und das Klima wurde dadurch in kürzester Zeit wärmer und feuchter. Almut Blick spricht davon, dass die Temperaturen innerhalb eines Menschenlebens im Jahresmittel um bis zu sechs Grad Celsius stiegen. Blick malt die Konsequenzen für Europa so aus:

„Damit änderte sich die Vegetation und in der Folge auch die Tierwelt dramatisch. Der Mensch wird keineswegs erfreut über das wärmere Klima gewesen sein. Er hatte sich in seiner Kultur und Jagdtechnik auf die großen Tierherden der eiszeitlichen Steppen spezialisiert. Nun breiten sich Wälder aus. Die großen Herden wanderten nach Norden ab, dorthin wo sie noch Steppen finden konnten. Damit wurde dem Menschen seine Hauptnahrungsquelle entzogen. Die Folgen des Klimawandels kamen ihm sicher eher vor wie die Vertreibung aus dem Paradies“. (Blick, 2006, S. 29.)

Auch Professor Wolf Dieter Blümel vom Institut für Geographie der Universität Stuttgart spricht von einer Ausbreitung der Wälder durch ein feuchtes Globalklima. In einem Artikel in Wikipedia, der unter der Liste der besonders lesenswerten Artikel aufgeführt ist, findet man unter dem Begriff Holozän folgende Ausführungen:

„Die Veränderungen des Klimas zog zunächst eine Veränderung der Flora, damit verbunden auch der Fauna nach sich. So verschwanden in vielen Gegenden der Welt viele der großen Säugetiere der Eiszeit“. (www.wikipedia.org/wiki/Holoz%C3%A4n).

Bestimmte Säugerspezies wie Bison, Wapiti und der Elch wurden nicht negativ von dem Klimawandel betroffen, während hingegen Spezies wie das Pferd (Equus ferus) und das Mammut (Mammuthus primigenius) ausstarben. R. Dale Guthrie, der seine Forschungen hierzu in einem Artikel in der Zeitschrift Nature zusammengefasst hat, beschreibt die damalige Situation so.

„Am Übergang vom Pleistozän zum Holozän wurden die Sommer langsam wärmer und feuchter, so dass die bisher wasserlimitierte Steppenvegetation sich allmählich aber fundamental wandelte: Das Weideland dehnte sich zunächst aus, später entwickelte sich eine Tundra aus Hochstauden, Büschen und Wäldern, deren Pflanzengemeinschaft sich in zunehmenden Maß aus für Herbivoren (Pflanzenfressern) ungenießbaren oder sogar giftigen Pflanzen, wie der Zwergbirke (Betula) zusammensetzte und so deren Bestand und Verbreitung beeinflusste. Insgesamt änderten sich die Lebensbedingungen der betroffenen Säugetiere so dramatisch, dass rasche Anpassungen erforderlich waren, die vermutlich nicht alle Spezies leisten konnten und es so zu der beobachteten drastischen ökologischen Restrukturierung kam. (Guthrie, R. Dale, 2006, S. 207 – 209 aus www.wikipedia.org).

In ORF.at wird allerdings von Forschungen von Anthony Barnosky und seinem Team von der Universität Kalifornien in Berkeley berichtet, dass nicht nur das Klima, sondern auch der Jagddruck der Menschen zum Aussterben der Megafauna beigetragen haben und zwar auf den verschiedenen Kontinenten zu unterschiedlichen Zeiten. Die Forscher berichten davon, dass die Riesensäuger in Europa und Asien in zwei Wellen ausgestorben seien. Vor 45 000 bis 20 000 Jahren verschwanden an Wärme angepasste Tiere. Vor 12 000 bis 9000 v. u. Z. starben die an Kälte angepassten Tiere. In Australien seien hingegen bereits viele Riesenspezies vor 80 000 Jahren verschwunden, während in Nordamerika die Menschen ja erst aufgrund der starken Klimaveränderungen um 11 000 v. u. Z. den Kontinent besiedelt hätten, und es dann sehr schnell zum Aussterben von Mammut und Wollnashorn gekommen sei. Das Forscherteam kommt zu dem Schluss: „Menschen und Klimawandel waren der Doppelschlag, der vor 50 000 bis 10 000 v. u. Z. das Aussterben vorantrieb“. (http://science1.orf.at/science/news/126717).

Abschmelzen der Eismassen und eine Katastrophe am Mittelmeer

Durch die Erwärmung kam es jedenfalls immer mehr zu einem Abschmelzen der Eismassen. Nachdem bereits am Ende des Pleistozäns, der südliche Ostseeraum frei von Eis war, teilte sich um 6800 v. u. Z. das Eis in Skandinavien, bis es circa 6000 v. u. Z. schließlich ganz verschwand. Die Erdkruste hob sich dabei im Norden um etwa 300 m. Das Abschmelzen des Nordamerikanischen Inlandeises führte zu einem beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels um 120 m. Im Holozän kam es durch das kontinuierliche Abschmelzen der Gletscher zu großen Überflutungen der Küstenräume, und im Inland bildeten sich dadurch viele Seen. So entstanden zu der Zeit im nördlichen Europa die großen Seen im Norden, wie der Ladoga- und der Onegasee, aber auch die großen Seen im Süden, wie das Kaspische Meer, der Aralsee und der Euxinossee, in der Gegend, die heute vom Schwarzen Meer bedeckt ist. Harald Haarmann beschreibt die damalige Situation am Euxinossee:

„Bald nachdem die Eisschmelze eingesetzt hatte und enorme Wassermassen freigesetzt wurden, transportierten die Urflüsse des südlichen Europa, die Donau, der Dnepr und der Don, das Schmelzwasser in den Euxinossee“. (Haarmann, 2005, S. 13).

Der Autor beschreibt weiter, dass der Zufluss des Wassers 2000 Jahre anhielt, schließlich aber fast versiegte. Dann 6700 v. u. Z., ereignet sich dort allerdings eine Katastrophe. Vielleicht durch Erdstöße oder ein Erdbeben verursacht, bricht der Landriegel aus Sandstein, der das Mittelmeer und das Marmarameer vom Euxinossee trennt. Haarmann schreibt:

„Als die Klippen zusammenbrechen, stürzt das Salzwasser von Süden her mit unheimlichem Getöse und in mächtigen Strömen in das 70 m tiefer liegende Süßwasserbecken des Euxinossees. Millionen von Kubikmetern Wasser gischten zunächst durch eine schmale Rinne. Der tosende Strom – er rast schätzungsweise mit rund 60 Stundenkilometern dahin – reißt immer mehr Steine und Erde aus den Rändern, und die Rinne weitet sich. Der Spalt wird zur Schlucht … Wochenlang, monatelang, vermutlich sogar jahrelang tost das Salzwasser durch die Enge in das Süßwasserbecken, das sich stetig füllt und schon bald über seine Ufer tritt“. (S. 14/15)

Das Ausmaß der Überflutung ist mit einem Tsunami vergleichbar. Hinzu kommt, dass das Salzwasser so schnell kommt, dass das Süßwasser des Euxinossees gar keine Gelegenheit hat, sich langsam mit dem Salzwasser zu mischen, sondern praktisch überschichtet wird. Haarmann ergänzt dazu:

„Als Folge der damaligen Ökokatastrophe gehen noch heute Gefahren vom Schwarzen Meer für alles Leben ringsum aus. (Ascherson 1996, 4f zit. in Haarmann, 2005, S. 17).

Seinen Namen hat das Schwarze Meer nämlich nicht wegen des tiefschwarzen Farbtons des Wassers bekommen, sondern wegen seines hohen Gehalts an Schwefelwasserstoff, der sich durch die dortigen anaeroben Verhältnisse bilden kann. Haarmann schreibt weiter:

„Das Schwarze Meer ist das größte Reservoir einer der giftigsten natürlichen Substanzen: Schwefelwasserstoff. In einer Tiefe zwischen 150 und 200 m wird Sauerstoff nicht mehr aufgelöst und das Wasser weist eine hohe Konzentration an Schwefelwasserstoff auf. Weil das Schwarze Meer sehr tief ist, sind etwa 90 % seines Volumens hochgiftig und in diesem Tiefenwasser gibt es kein organisches Leben, soweit es von Sauerstoff anhängig ist. Durch Stürme wird das Wasser manchmal derart aufgewühlt, dass Tiefenwasser bis an die Oberfläche gelangt. Ein Schiffsrumpf, der damit in Berührung kommt, nimmt eine tiefschwarze Farbe an. Für den Menschen sind bereits einige tiefe Atemzüge des Schwefelgases tödlich“. (S. 17).

Soziale Kollabierungen infolge des Klimawandels

Diese tiefgreifenden klimatischen Veränderungen sind nicht nur für Europa, sondern auch für Südwestasien durch paläoklimatische Daten belegt. Harvey Weiss von der Yale University und Raymond Bradley von der University of Massachusetts, USA haben untersucht, wie klimatische Veränderungen im Zusammenhang mit sozialen Kollapsen von Gesellschaften stehen. Sie berichten, dass klimatische Veränderungen sich oft so abrupt gestalteten, dass die Menschen als Anpassung an die neuen Bedingungen große Schwierigkeiten zu bewältigen hatten. Sie schreiben:

„Die Klimaveränderungen waren hoch zerstörerisch, führten zu sozialen Kollabierungen – als Antwort auf ansonsten fast unüberwindbaren Stress“. (Weiss; Bradley, 2001 in www.umass.edu, übersetzt von Kirsten Armbruster).

In der Folge beschreiben die Autoren, dass das früheste Beispiel einer sozial kollabierenden Gesellschaft das der jagenden und sammelnden Natufien Gesellschaft in Südwestasien war. Vor ungefähr 10 000 Jahren gaben die Natufians ihr Wildbeutertum auf, wurden sesshaft und begannen mit der Domestizierung von Pflanzen und später von Tieren. Die Autoren fragen, wieso es zu dieser neolithischen Evolution kam. Die Antwort liegt auch da im Klima. Sie schreiben:

„Dank besserer Daten und verbesserter paläoklimatischer Interpretationen, ist nun klar, dass dieser Übergang zusammentrifft mit der jüngeren Dryas Klima Episode vor 12 900 bis 11 600 Jahren. Nach dem Ende der letzten Eisperiode, als in Südwestasien trockene Steppen vorherrschten, ergab sich ein Wechsel zu stärkeren jahreszeitlichen Schwankungen (warme, nasse Winter und heiße trockene Sommer). Dies führte zu einer Entwicklung von offenen parkähnlichen Wäldern von Eichen und Terebinthen, verbunden mit mehr Wildgräsern innerhalb der Levante und Nordmesopotamien. Als plötzlich, während der jüngeren Dryas Periode, kühlere und trockenere Klimabedingungen zurückkehrten, sanken die Erntemöglichkeiten aus wilden Ressourcen und selbst die Plünderung dieser Ressourcen konnte die Subsistenz der Natufians nicht am Leben halten. Sie waren gezwungen ihre Siedlungsweise zu verändern“. (www.geo.umass.edu; übersetzt von Kirsten Armbruster).

Post-eiszeitlicher Klimaschock mit einer 200-jährigen Dürre

In der Folge gab es in der Levante und in Mesopotamien weitere schwierige klimatische Veränderungen. 6400 v. u. Z. kam es nämlich zu einem zweiten post-eiszeitlichen Klimaschock mit fallenden Temperaturen. Es folgte eine 200-jährige Dürre, die dazu führte, dass viele Siedlungen in der Levante und Mesopotamien aufgegeben werden mussten, was zu einer verstärkten Ansiedlung in den Flusstälern von Euphrat und Tigris führte. Um 3500 v. u. Z. hatten die Menschen schließlich ein effektives Bewässerungssystem in der städtischen Uruk Gesellschaft eingeführt, wobei auch diese Gesellschaft schließlich aufgrund einer weiteren schweren Dürre zusammenbrach.

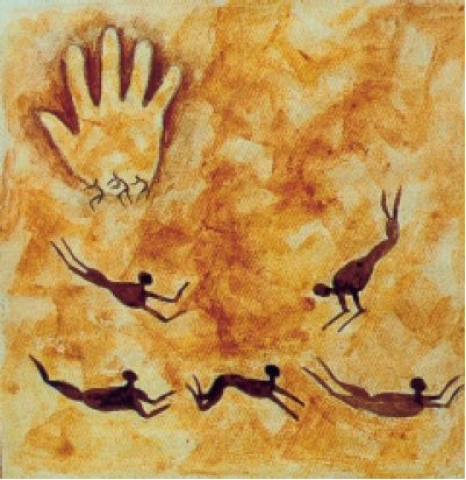

Auch in Afrika sind diese schwerwiegenden klimatischen Wechselverhältnisse während des Holozäns durch paläoklimatische Untersuchungen belegt. So konnten Lonnie G. Thompson et al. durch Eiskernbohruntersuchungen am Kilimanjaro große Veränderungen des Klimas in Afrika vor 11 700 (9700 v. u. Z.), vor 8300 (6300 v. u. Z.), vor 5200 (3200 v. u. Z.) und vor 4000 Jahren (2000 v. u. Z.) feststellen. Die Klimawechsel führten zu teilweise 100 Meter höheren Wasserniveaus von Seen, aber schließlich auch, 2000 v. u. Z., zu der schwersten jemals historisch dokumentierten Dürre im tropischen Afrika. Diese besonders schwere Dürre zog sich bis in den Mittleren Osten und nach Westasien und wird klimatologisch allgemein als „das Erste Dunkle Zeitalter“ bezeichnet. (Thompson et al., SCIENCE, Vol. 298, 18. Oktober 2002 in www.sciencemag.org) In der Sahara führte ab ca. 7000 v. u. Z. das feuchte Globalklima tatsächlich zu einer Besiedlung durch Ackerbauern und Viehzüchter, da die Flüsse in der Sahara, aber auch in anderen Wüsten ganzjährig Wasser führten. Zu der Zeit gab es in der Sahara, was Felszeichnungen in Nordafrika beeindruckend belegen, zahlreiche Großtierarten wie Giraffen, Elefanten, Nashörner und Flusspferde. Auch eine Felszeichnung aus Ägypten, an der libyschen Wüste, die Schwimmer in der Wüste zeigt, deutet auf die damals grüne Vegetation der Sahara hin.

Ausbildung des Patriarchats

Um 4000 v. u. Z. kam es dort allerdings zu einer Wende, nachdem sich durch niedrigere Temperaturen die Savannenvegetation zurückzog. Zwischen 3200 und 3000 v. u. Z. wurde das Klima in den Wüstengebieten sogar deutlich trockener, es begann die Desertifikation der Sahara. Die Bewohner der Sahara und anderer Wüstengebiete mussten die Lebensräume verlassen und sammelten sich in den Flusstälern am Nil, am Niger, am Huang-Ho, am Indus, und wie wir bereits gesehen haben, am Euphrat und Tigris. Es kam zu einer großen Bevölkerungszunahme in diesen Gebieten und gleichzeitig zur vollen Ausbildung des Patriarchats mit gesellschaftlichen Schichten, Hierarchiebildung, Sklavenhaltung und schließlich zur Ausbildung des sakralen Königtums. Jedoch bevor wir hierauf näher eingehen, schauen wir uns die neolithische Evolution noch einmal von einer anderen Seite an.

Zu der neolithischen Evolution kam es, wie wir gesehen haben, nicht freiwillig. Vielmehr kann dieser massive gesellschaftliche Umbruch als Anpassungsversuch an neue schwierige klimatische Bedingungen gesehen werden, wodurch auch die Mangelerscheinungen an den Skeletten erklärt werden können. Die neolithische Evolution ist somit ein Ergebnis von schlechter Versorgung und Hunger. Dass der Ackerbau und die Sesshaftigkeit eine Anpassung an die Umweltbedingungen darstellten, wird unter anderem durch wissenschaftliche Befunde zur so genannten Vra-Kultur im Osten Schwedens gestützt, die dort um 4000 v. u. Z. als Bauerngesellschaft entstand. Als sich 1000 Jahre später das Klima veränderte (subboreale Periode) und es wieder mehr Fische und Robben in der Ostsee gab, gaben die Menschen nämlich die Landwirtschaft wieder auf und kehrten zur Lebensweise als Jäger und Fischer zurück. (Wells, 2003, S. 234).

Wir haben es also während dieser Jahrtausende mit starken klimatischen Schwankungen zu tun. Einerseits führten die gestiegenen Wasserspiegel an vielen Orten zu Überflutungen, die sich kollektiv mythologisch in zahlreichen Sintflutlegenden niederschlagen. Dann folgten auf die gestiegenen Wasserspiegel, aufgrund der großen Verdunstungsmöglichkeiten aber Kälterückschläge, die nach der Verdunstung wiederum von Dürreperioden abgelöst wurden. Die Siedlungsgeschichte jener Zeit ist wie Haarmann es nennt „geprägt von einer großen Unrast und Unstetigkeit“ (S. 57). Es kommt zu verschiedenen lokalen Bevölkerungsbewegungen, zu kleinräumigen Migrationen aber auch zu größeren Völkerwanderungen. So zeigt z.B. die im Süden Mesopotamiens ca. 5000 bis 4000 v. u. Z. auftauchende Ubaid-Kultur, die Vorläuferin der sumerischen Kultur, typische Merkmale einer von außen importierten Kultur. Harald Haarmann schreibt dazu:

„Die Ubaid-Leute kommen aus dem Norden. Die genetische Untersuchung von Skeletten in Gräberfeldern hat ergeben, dass sie entfernt mit den Bewohnern des Kaukasus verwandt sind. Die Entstehung des Kulturkomplexes von Ubaid und der ethnischen Identität eines Ubaid-Volkes ist sehr komplex. Sollten die Vorfahren tatsächlich aus dem Kaukasus stammen, wie die Geologen William Ryan und Walter Pitmann vermuten, dann wäre dies die alte Bevölkerung in der Ebene von Kolhida in Westgeorgien“. (Haarmann, 2005, S. 159/160).

Gerade in der Schwarzmeerregion verändert sich in diesem Zeitraum das ökologische Gleichgewicht mehrfach, wodurch die Ubaidianer vielleicht gezwungen waren ihren angestammten Siedlungsraum zu verlassen. Haarmann schreibt hierzu:

„Die Aufeinanderfolge der dramatischen Naturereignisse, der Großen Flut (um 6700 v. u. Z.) sowie der beiden extremen Klimaschwankungen im ausgehenden 7. und 6. Jahrtausend v. Chr., hat durchgreifende Auswirkungen auf die Ökologie der gesamten Schwarzmeerregion. Ältere Siedlungen, die noch in vorsintflutlicher Zeit an den Küsten des Euxinos-Sees angelegt wurden, werden überflutet und gehen für alle Zeit verloren. An anderen Orten, die nicht unmittelbar von der Flut, wohl aber von Klimaschwankungen beeinträchtigt werden, finden teilweise drastische Veränderungen statt. Catal Höyük wird nach fast tausend Jahren Siedlungsgeschichte verlassen. Die Aufgabe der Stadt steht sicher im Zusammenhang mit dem Einbruch der Kälteperiode. Um 5500 v. u. Z. wird die andere Stadt Westanatoliens, Hacilar aufgegeben. Auch dies ist kein Zufall. Um diese Zeit machen sich die Auswirkungen der radikalen Erwärmung geltend, die um 5800 v. Chr. einsetzt. Die einst gemäßigte Umgebung wird zu einer ausgedörrten Landschaft, wo Ackerbau immer schwieriger wird“. (S. 55)

Es gibt aber auch immer wieder positive Effekte. In die Mitte des 6. Jahrtausends v. u. Z. fällt z.B. die Gründung von Vinca, das sich zum wichtigsten Kulturzentrum der Donauzivilisation entfalten wird.

Wie aber ging die Adaptation des Menschen an die starken klimatischen Herausforderungen weiter? Die erste Antwort auf die veränderte Versorgungslage im Holozän war, wie wir gesehen haben, die Entwicklung der Gartenbaukulturen durch die Frauen, denn der Umgang mit Pflanzen war schon immer der kollektive Arbeitsbereich der Frauen. Dann entwickelte sich ab circa 9000 v. u. Z. die erste Domestikation von Haustieren, und zwar von Schafen und Ziegen und in China, 1000 Jahre später die Domestikation von Schweinen. Gerhard Bott schreibt über dieses Frühbauerntum mit Haustieren:

„Die Frauen-Arbeitsgemeinschaften entwickeln den Hackbau weiter durch Erfindung der Ziehhacke, Vorläuferin des Pfluges, was eine Intensivierung des Ackerbaus mit sich bringt .… Als wesentliche Neuerung kommt jetzt hinzu die Domestikation des Klein-Hornviehs (Schaf und Ziege) und zwar im präzisesten Sinne des Wortes als Haustiere“. (Bott, Gerhard, S. 136).

Literatur

Bick, Almut: Die Steinzeit, 2006

Bott Gerhard: Die Erfindung der Götter; Essays zur Politischen Theologie, 2009

Haarmann, Harald: Geschichte der Sintflut; Auf den Spuren der frühen Zivilisationen, 2005

Huysecom, Eric: Wann begann Afrikas Jungsteinzeit: in: Spektrum der Wissenschaft, August 2008

Sigrist, Christian: Segmentäre Gesellschaften in „Matriarchate als herrschaftsfreie Gesellschaften, hg. von Göttner-Abendroth, Heide/Derungs, Kurt, 1997

Taylor, Steve: Der Fall – vom Goldenen Zeitalter über 6000 Jahre Niedergang zu einem neuen Bewusstsein, 2009

Wells, Spencer: Die Wiege der Menschheit. Eine Reise auf den Spuren der genetischen Evolution, 2003